ワークスタイル

リニエグループで働く看護師、自立型療法士、保育士たちの仕事内容や、普段どんな働き方をしているのかをご紹介します。

Linie Recruit06

リニエグループで働く看護師、自立型療法士、保育士たちの仕事内容や、普段どんな働き方をしているのかをご紹介します。

NURSE

看護師

豊かな感性と倫理的視点を持ち利用者の尊厳を守ります。

気持ちに寄り添う看護の提供を行いご利用者とその家族の生活を支えます。

基本方針

01

命の始まりから一生を通して切れ目のない看護を提供します。

02

利用者様の必要なニーズを受け止め看護を行います。

03

専門性を重視しかつ、安心、安全な技術を提供し信頼を構築します。

04

思いやりの気持ち、その人らしさを大切にします。

05

広い視野を持ち、地域へ貢献します。

行動指針

01

プロフェッショナルの育成

看護の仕事に責任と誇りをもち専門的ケアを提供します。

02

自己研鑽に努める

常に自身の能力の開発・維持・向上し、後進の育成に努めます。

03

イノベーションへの挑戦

変わることを恐れずに新しいことに挑戦します。

04

協働と協調の実践

お互いの意見や思いを尊重しチームの一員として行動を実践します。

05

ウェルビーイングへの推進

自らの健康と幸福のために仕事と生活の調和を目指します。

06

意向の尊重

利用者一人ひとりの権利擁護者として行動します。

07

パートナーシップの提供

あらゆる年齢の方の最善の利益を目指し多職種とともによりよい保健・医療・福祉の提供を目指します。

健康状態や病状のチェック

食事の介助や指導

排泄や入浴などの清潔介助

医師の指示による医療的管理とケア

服薬管理

精神的ケア・心身の機能回復

9:00

朝礼

オンライン朝礼に参加し、各所で情報の共有を行います。

タブレット端末でメールと、1日のスケジュールを確認。

9:30

午前中の訪問

午前中の訪問に自転車で出発します。午前中は2件訪問。

1件目の訪問では、朝食の摂取の確認、朝の服薬確認、足浴などを行いました。

利用者様の状態確認は大切な業務です。

12:00

ステーションへ

昼食を摂ります。

午前の訪問記録を電子カルテに入力します。

午後の訪問に向けて物品の準備をします。

13:30

午後の訪問

午後の訪問に出発。午後には2〜3件訪問します。

午後の1件目は入浴介助、入浴後のケア等を行いました。

ケア中の利用者様との会話も弾みます。

17:00

再度ステーションへ

ステーションへ戻ります。

午後の記録を電子カルテに入力します。

この日は利用者様ご家族からケアについての質問があったので管理者に報告し、相談します。

気になる様子があった利用者さんについては担当ケアマネージャーに報告します。

18:00

一日の業務も無事終了。お疲れ様でした。

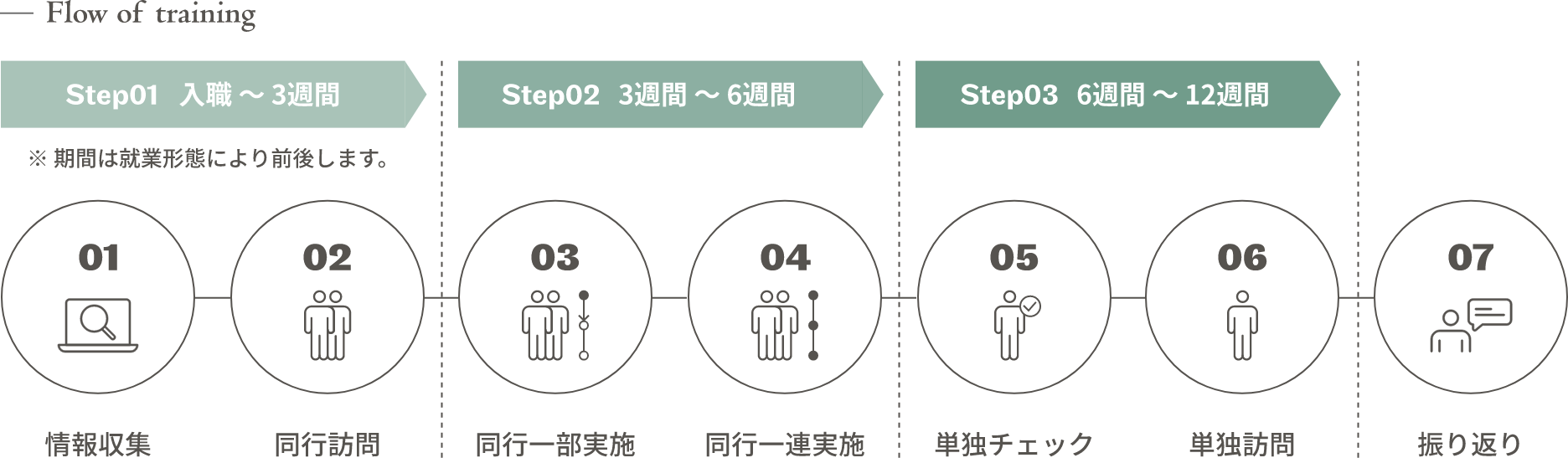

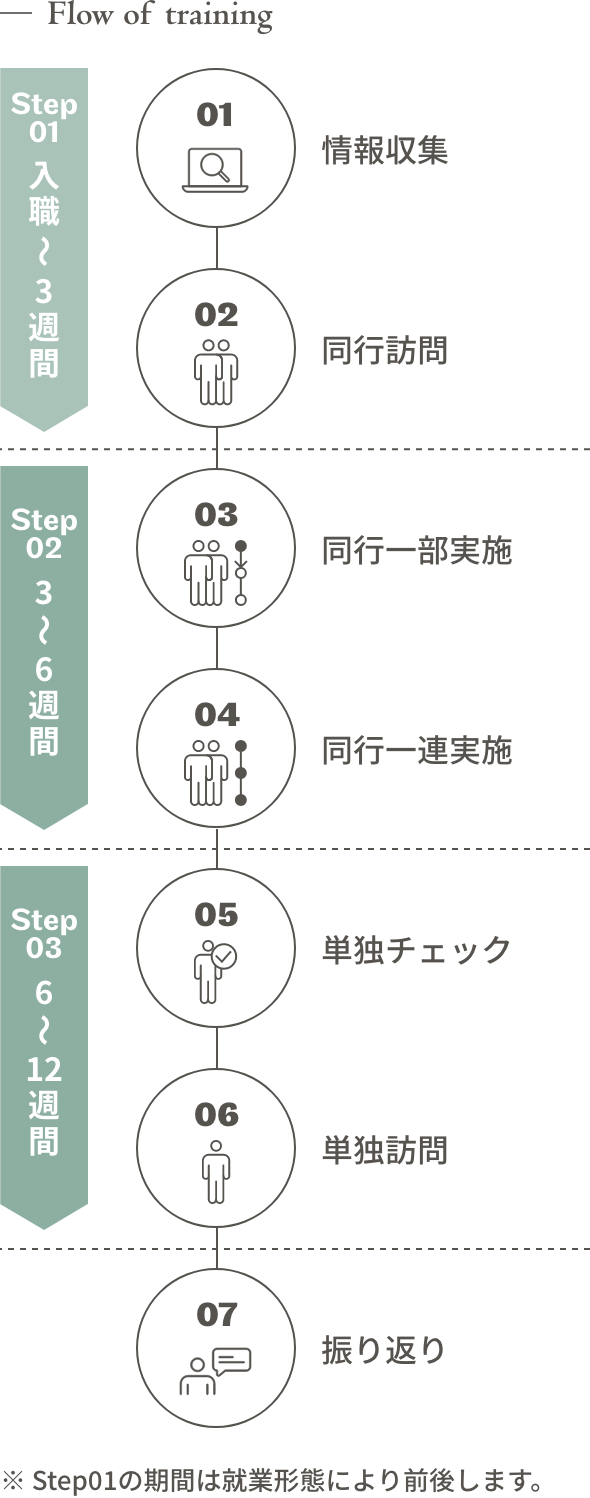

研修目標

自立した訪問看護師として働くことができる。

教育ステップ

同行を主とした実務的な教育。

研修目標

自立した訪問看護師として働くことができる。

教育ステップ

同行を主とした実務的な教育。

評価方法

オリエンテーション時、3週目、5週目、8週目にOJTシートをもとに自己・他者評価を行い面談を行う。

偏りなく、様々な利用者様に対して単独で担当できるように支援・指導する。

THERAPIST

自立型療法士

リニエグループでは様々な働き方をご用意しており、その中のひとつが「自立型療法士」です。

「自立型療法士」の働き方の根幹には、「個々が自立した療法士である」といった考え方で、責任をもってサービス提供に取り組んで欲しいという思いがあります。

自立した療法士として、ご利用者や地域に対して、一層満足度の高いサービスを提供することが求められます。

自立型療法士の働き方

ライフワークに合わせたスケジューリング

勤務スケジュールについては、自分の意思で自由に組み立てることができます。例えば、直行直帰を組み合わせ、生活スタイルに合わせたスケジューリングができます。また、正社員、短時間正社員など様々な勤務形態があるので、ライフステップに応じた働き方を選択できます。

モバイル端末を貸与

各スタッフにモバイル端末を貸与しているので、ご利用者や関係機関との連携は迅速に行っていただけます。また、ご利用者についてはICT化された電子カルテ上で記録や最新情報の確認を行うことができます。事務所に立ち寄った際には、端末の充電や書類の印刷なども可能です。

情報共有の場を用意

一人のご利用者に複数のスタッフが訪問することもあるので、ミーティングを通して所属エリアのスタッフ間での情報共有を行っています。また、全体会議で会社の状況も常に共有します。

自立型療法士の待遇面

頑張った分だけ給与に反映

基本は、月毎にどのくらい訪問に行ったか(訪問実績)により待遇が決まります。ざっくり言うと訪問を頑張った分だけ給与に反映されます。 ただし、月によって訪問実績には差が生じてしまうので、月ごとに給与が変動しないように、半年間の訪問実績により、次の半年間の給与が決まるシステムになっています。

歩合給も支給

入職当初は訪問件数が少なく訪問の実績が出ないので基本給のみですが、エリアマーケティング等を通じて各所と繋がりを作ることで、訪問件数が増えてきたら歩合給も支給します。地域によっては、最初は固定給の働き方からスタートし、実績(訪問件数)が安定してから「自立型療法士」に移行してもらうようなシステムもあります。

自立型療法士の自己研鑽

技術を研鑽する場が豊富

全拠点をつないでのオンライン勉強会、外部講師を招いての研修も定期的に開催し、お互いの足元点検や、技術の研鑽をする場を設けています。学術大会・集会等での発表に際しては、充実したサポート体制も用意しております。

SPEECH LANGUAGE

HEARING THERAPIST

言語聴覚士(ST)

言語聴覚士(ST)の『現場』

リニエグループでは、訪問看護ステーションを中心に、児童発達支援・放課後等デイサービス・自費事業など、多様な現場で言語聴覚士(ST)が活躍しています。

現在、言語聴覚士の有資格者は全国的にも少なく、特に在宅医療を選ぶ人はさらに限られます。 そのため、一部の言語聴覚士需要が高い地域では、利用希望者が待機状態になり必要な支援を十分に提供できていない現状があります。

一方で、依頼件数が伸び悩む地域もありますが、そこではまだ「言語聴覚士がどんな支援ができるのか」が十分に知られていないケースが多くあります。本来、言語聴覚士が介入することで、子どもから高齢者まで幅広い方々の生活の質(QOL)向上につながる可能性があります。

しかし今、その専門性や必要性が知られていないことで、支援の機会が失われています。

こうした課題を解決するために、リニエグループでは地域で活躍していただける言語聴覚士を積極的に募集しています。訪問未経験の方も安心してチャレンジできる教育体制・同行研修を整え、医療・福祉・教育の多職種連携の中で、あなたの専門性を最大限に発揮できる環境を用意しています。

01

ご利用者とじっくり向き合える

02

実生活に直結した支援ができる

03

食事場面や家族との会話など、実際の生活環境での訓練が可能。

04

「できる」を積み重ねることで、利用者・ご家族の笑顔が増えていきます。

05

ご本人だけでなく、ご家族への助言・指導・精神的サポートも行います。

など

Case

A様

女性

16歳

放課後等デイサービス

ダウン症により、個別介入

目標

01

自分の意思を言葉でわかりやすく伝えられるようになりたい

02

文字をうまく使用できるようになりたい

支援内容

01

文字と音の一致(清音・濁音を中心)

清音と濁音が混在した文字チップを提示し、STが音声で出した音を指差して選択してもらう。

02

文字チップを使った単語作成(清音・濁音を中心)

絵カードと名前の一部が消えたカードを提示。文字チップを使って穴埋め形式で正しい文字を選んでもらう。

03

絵カードなぞなぞ

STが出すヒントを聞き、該当する絵カードを選択。その後、正解の絵カードの名称を書いてもらう。書いた文字をSTと一緒に確認し、正しく書けているかを判断。

04

イラストを見て文章表現

イラストを見て、「誰が」「何をしている」の形式で文を作り、表現してもらう。

結果

小児の嚥下について

失語症の方のリハビリについて

NURSERY TEACHERS

AND CHILD GUIDANCE

保育士・児童指導員

保育士の役割は、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、日常生活のサポートや教育を行うことです。保育士は子どもたちが安全で豊かな環境の中で、社会性や基本的な生活習慣を身につけるための多岐にわたる役割を果たします。具体的な役割は、以下のようなものがあります。

お子さまへの『支援』

児童発達支援 対象: 0歳〜6歳までの未就学児

発達に特別な支援が必要な子ども(主に未就学児)を対象に、成長や発達を促すための支援や療育を行う福祉サービスです。

目的

子どもが持つ個々のニーズに応じて、社会的なスキル、言語、運動能力などの発達を支援する

集団療育

スタッフやお友達との関わりを通して、気持ちの伝え方を学び、相手の気持ちを知ります。自分の気持ちと折り合いをつけるといった経験を積み重ね『他者との関わり方』『社会性』を育みながら、遊びを中心に興味の幅を広げ好奇心や探求心を養うことを目指します。

個別療育

スタッフが1対1で関わりながら、遊びの中で、物のやりとり・人との関わりかた・愛着形成・運動など、お子さまの苦手な箇所に合わせて取り組みながら、就学に向けて食具の使い方や衣服の着脱など、日常生活に必要なスキルの獲得を能力に合わせてアプローチします。

放課後等デイサービス 対象: 6歳〜18歳までの就学児

障がいのある児童や発達に支援が必要な子どもたち(主に小学生から高校生までの学齢児童)を対象に、学校の授業終了後や休校日、休日などに提供される福祉サービスです。放課後や長期休暇の時間を有効に活用し、子どもたちの成長や自立を促すための支援を行います。

目的

子どもたちが学校生活以外の時間で、生活スキルや社会性、自己肯定感を向上させ、将来的な自立や社会参加につなげる

集団療育

SST(ソーシャルスキルトレーニング)等を行い、ゲーム等を通して、ルールを守ることや、勝敗のある中で気持ちの折り合いをつけるなど、様々な経験を重ね『周りの人と共に生活をしていくための社会性(ソーシャルスキル)』の向上を目指します。

個別療育

スタッフが1対1で関わりながら、気持ちのコントロールや集中力向上を目指します。また、苦手としている日常生活に必要なスキルを身に付けるなど、お子さま一人ひとりの特性と課題に合わせたプログラムで関わります。

保育所等訪問支援

障がいや発達に特別な支援が必要な子どもが、通常の保育所、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブなどの集団の場で適切な支援を受けられるように、専門のスタッフが訪問して支援を行う福祉サービスです。

子どもに直接的なサポートを提供するだけでなく、保育士や教職員がその子どもの特性を理解し、適切に支援できるように助言や指導を行うことも含まれています。

目的

普段通学通園している場所での集団適応を支援する

01

成長発達を評価 定型発達の観点をふまえ、目の前のお子さまの発達を観察します。

02

『室内環境の整備』や『療育内容の工夫』 子どもが楽しく、集中できる環境で療育を受けられるよう環境や課題の内容を工夫します。

03

特性と課題に合わせた遊びの提案 次のステップで必要となる発達を促すための取り組みを提案し、療法士と協力して課題設定を行います。

04

身辺自立の基本的生活習慣の獲得 活動の中で基本的生活習慣の獲得ができるように活動を組み立てます。

05

子育てについての相談 様々な悩みを抱える保護者の相談に乗ります。

9:00-

出勤

清掃・打ち合わせ・事務作業・カリキュラムの準備

9:30-

集団・個別療育

11:45-

休憩(交代制)

12:45-

午後の集団・個別療育の準備

14:00-

発語の促す活動児発 Aさん

ごっこ遊び・絵本の読み聞かせ

15:00-

集団生活に馴染むための練習児発 Bさん

ルールの理解・順番を守る・気持ちを伝える

16:00-

相手の気持ちを理解する練習放デ Cさん

ワークシート・ロールプレイング

16:00-

身体のつかい方を学ぶ放デ Dさん

運動遊び・コグトレ・ビジョントレーニング

18:00-

退勤

9:00-

朝会(zoom)

1日の打ち合わせ・利用児受け入れ準備・前日記録入力

10:00-

個別、親子教室利用児受け入れ、対応

12:00-

昼休憩

13:00-

昼クラス

14:15-

夕クラス準備、掃除

15:30-

夕クラス

17:30-

記録入力、振り返り

小児ベースアップ研修(動画配信)

小児の地域支援、人間発達・運動発達、地域情報・社会資源、ことばの土台などについて、療育を行う上で必要な内容をオンラインの研修や動画配信の中で年間スケジュールに沿って学ぶことができます。

小児アドバンス研修(オンライン・一部動画配信)

小児ベースアップ研修受講後のステップアップを目的とした研修です。認知発達について、福祉用具について、不登校支援について、就学準備、5歳児健診、発達性協調運動障害についてなど、オンラインの研修の中で学ぶことができます。

保育士・児童指導員向け勉強会(オンライン)

療育場面で分からない言葉や支援の方法の悩み等を、保育士・児童指導員が分かりやすい言葉で学び問題解決に繋げる勉強会や、ケース検討会があります。

小児症例検討会(対面・一部オンライン)

介入中の症例をピックアップして事例検討会を開催しています。スーパーバイザーやバイザーから、症例への理解を深め、より良い関わりに繋げるためのアドバイスを実施しています。